미국의 시대가 다시 왔다

넘치는 인재

스탠퍼드 출신 기업 매출, 한국 GDP보다 훨씬 커

노동 유연성

위기땐 과감한 감원…기업 '복원력' 뛰어나

열린 문화

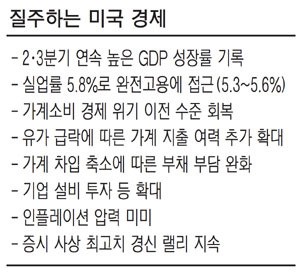

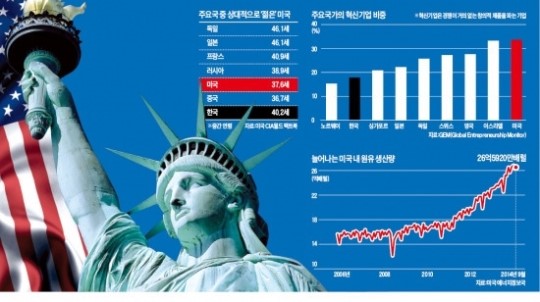

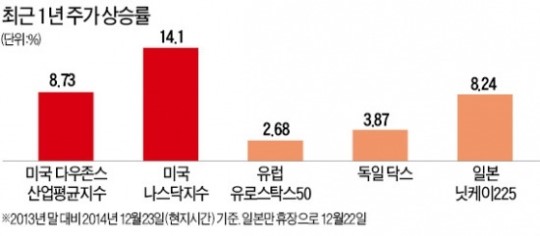

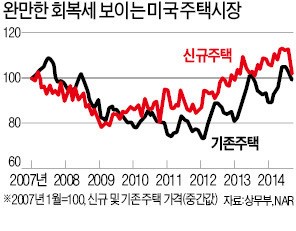

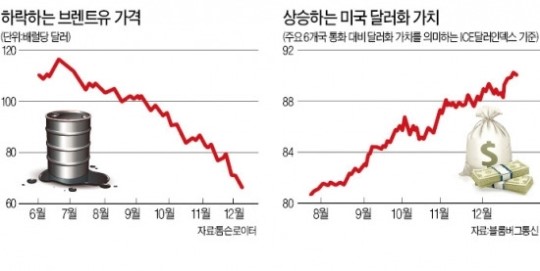

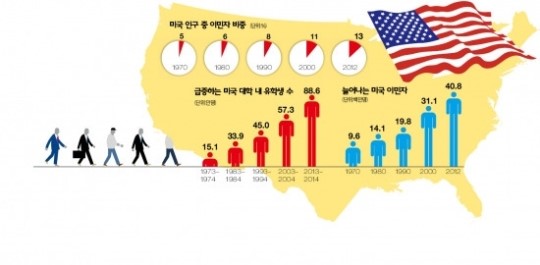

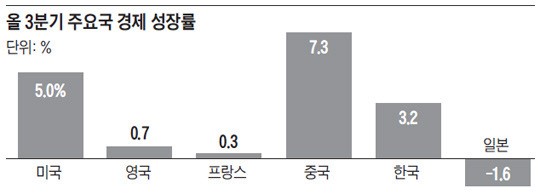

각국 이민자 적극 수용…글로벌 우수인재 블랙홀[ 장진모/이심기 기자 ] 미국이 제조업 부활과 에너지 패권, 달러 강세 등에 힘입어 다시 질주하고 있다. 2008년 금융위기 당시 ‘미국식 자본주의’가 수명을 다했다며 대안론 찾기에 바빴던 경제전문가들은 이제 미국 부활의 원동력에 주목하고 있다. 전문가들은 창의적인 기업가를 양성하는 대학 교육(인재)과 개인의 사유재산권을 최대한 보장하는 경제 시스템, 고급 인재를 끌어들이는 개방적 문화 등이 다른 나라와 확연히 다른 미국의 힘이라고 꼽는다.

칼리 피오리나 전 휴렛팩커드(

HP) 최고경영자(

CEO)는 “미국 경제가 세계를 이끄는 것은 기업가 정신 때문”이라고 말했다. 미국 공화당의 차기 대통령선거 후보로 거론되는 피오리나 전

CEO는 최근 헤리티지재단이 개최한 세미나에서 “위험을 무릅쓰고 도전하는 기업가 정신이 미국을 세계 최강으로 만들었다”며 “기업가 정신을 가로막는 각종 규제와 정부의 간섭을 더욱 줄여야 한다”고 강조했다.

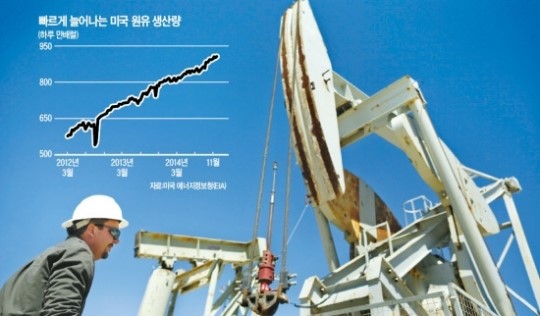

이 같은 기업가 정신은 노력한 개인에게 과실이 돌아가도록 보장하는 제도가 뒷받침하고 있다. 영국과 독일에도 셰일원유가 매장돼 있지만 유독 미국에서 ‘셰일혁명’이 가능했던 것은 개발이익을 사업자도 토지 소유주와 함께 누릴 수 있었기 때문이다. 반면 유럽은 환경단체의 반대에다 개발이익을 사업자가 아닌 지역사회와 나눠야 하는 점 때문에 개발이 지지부진했다.

매사추세츠공과대(

MIT) 박사 출신으로 바이오센스 벤처기업 ‘밀레니얼 넷’을 창업하고 버락 오바마 대통령의 혁신자문위원을 지낸 이석우 미 국가표준기술원(

NIST) 수석연구원은 “미국의 강점은 위기에 처해도 다시 복원할 수 있는 능력이 강하다는 것”이라고 말했다. 미국의 ‘복원력’은 기업 구조조정에서 진면목을 볼 수 있다. 미국 기업들은 노동시장의 유연성을 토대로 위기 때는 감원 등을 통해 몸집을 줄여 경쟁력 상실을 최소화한다. 미국 자동차회사

GM과 포드가 살아난 배경이다.

‘아메리칸 드림’을 꿈꾸며 미국을 찾는 이민자와 이를 적극 수용하는 미국의 개방성도 일본이나 유럽 등과 차별화되는 요소다. 한국을 비롯한 상당수 국가가 두뇌 유출을 걱정하는 것과 달리 미국은 우수한 인재를 빨아들이는 ‘블랙홀’이 되고 있다.

스탠퍼드 대학원생은 예비 기업인…비즈니스 명함까지 들고 다녀

미국 부활 비결은

철저한 인센티브로 기업가 정신 '활활'

정부는 판 깔아주고 벤처는 과감히 도전

중국 등 외국 유학생도 박사 따고 정착미국의 경쟁력 가운데 하나는 ‘세상을 바꾸는’ 인재를 꾸준히 배출하고 있다는 점이다. 이를 가능케 하는 것은 이민수용정책을 포함한 개방성이다. 버락 오마바 대통령이 지난달 불법 체류자 1170만명 중 최대 500만명에게 합법적인 체류 권한을 주고, 전문직 비자를 확대하는 이민개혁 행정명령을 발표하자 실리콘밸리가 크게 환호했다.

스탠퍼드대, 매사추세츠공대(

MIT) 등 미국 명문대학은 인재를 빨아들이는 블랙홀이 되고 있다. 국제교육협회(

IIE)에 따르면 지난해 기준 미국 대학(원)에 재학 중인 외국인 학생 수는 88만6052명에 달한다. 전년 대비 8.1%나 늘었다. 10년 전인 2003년 57만3000여명과 비교하면 54.6% 증가했다. 월스트리트저널(

WSJ)은 이들이 학비와 생활비 등으로 지난해 쓴 돈만 270억달러에 달한다고 보도했다. 중국의 한 교육 전문가는

WSJ에 “중국 유학생들이 미국에서 박사를 마친 뒤 귀국하지 않고 미국에서 일자리를 잡는 게 중국으로서는 국가적인 큰 손실”이라고 말했다.

철저한 사유재산제와 인센티브전문가들은 미국이 대공황 이후 최대 경제 위기를 거치면서도 기업가 정신이 시들지 않은 배경으로 노력의 대가가 뒤따르는 인센티브와 철저한 사유재산권 보장을 꼽았다. 미국에서 셰일혁명이 가장 먼저 일어날 수 있었던 것은 셰일오일·가스가 미국에만 있었기 때문이 아니다.

영국 경제주간지 이코노미스트는 셰일혁명이 영국에서 일어나지 못한 데는 환경주의자의 반대와 재산권 행사의 법적 제약이 걸림돌이었다고 지적했다. 영국과 독일에선 지방자치단체와 환경단체 등이 ‘조화로운 발전’ 등을 이유로 셰일 개발에 반대하면서 유전업체들이 손을 들고 포기한 사례가 적지 않다.

반면 미국은 토지소유권 행사가 사적 영역으로 확고하게 정립돼 셰일오일 개발 이익이 토지 주인은 물론 개발 사업자에도 돌아간다. 그리스 이민자의 아들 조지 미첼이 수차례의 실패를 거듭하면서 땅을 시추해 셰일혁명을 일으킨 것은 미국의 저력을 보여주는 단적인 사례다. 텍사스와 노스다코타주에서 셰일유전 지대에 농장을 갖고 있는 개인이 업체에 개발을 허용하거나 직접 개발에 나서 돈방석에 올라선 사례는 흔하다.

기술을 상업화하는 것도 ‘자유경쟁’기초과학 연구와 벤처 창업 열기는 다른 나라에서도 쉽게 볼 수 있다. 문제는 기술 그 자체로는 경쟁력의 원천이 될 수 없다는 점이다. 미국은 이를 상업화하는 과정에서 시장경쟁 원리에 의한 적자생존의 룰이 철저하게 적용되고 있다는 평가를 받는다.

레오나르드 김 미 국립과학정책연구소 최고정보책임자(

CIO)는 “벤처는 기본적으로 생존의 게임”이라고 말했다. 그는 “우수한 기술이 있다거나 정부가 돈을 지원해준다고 해서 되는 게 아니다”며 정부는 제대로 된 판을 깔아주는 역할을 해야 한다고 지적했다.

미 국의 한 나스닥 상장사 최고경영자(

CEO)는 “스탠퍼드대 대학원생 정도만 되면 비즈니스 명함을 갖고 다닌다”며 “미국의 힘은 대학에서 나온다”고 단언했다. 글로벌 경제를 주도하고 있는 미 정보기술(

IT)의 리더십이 스탠퍼드대·

MIT 같은 대학의 창의력 교육, 기술과 비즈니스모델의 결합에서 나온다는 얘기다.

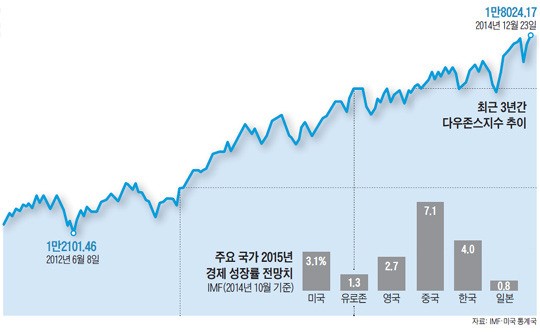

노동시장의 유연성과 정책 일관성미국의 강한 복원력 과시에는 정책의 일관성과 뚝심이 뒷받침했다. 사실 미 정부의 정책결정은 느리고 복잡한 과정을 거친다. 하지만 한 번 정책이 정해지면 일희일비하지 않고 최소 3~5년간 강하게 밀어붙인다. 중앙은행(

Fed)의 양적 완화가 대표적이다. 벤 버냉키 전

Fed 의장은 2008년 말 1차 양적 완화 시행 이후 수차례 공화당으로부터 비판을 받았지만 5년간 그대로 밀고나갔다.

오바마 대통령이 5년째 밀어붙이고 있는 제조업 육성 정책도 마찬가지다. 제임스 칼브레이스 미 텍사스대 경제학과 교수는 “금융위기 이후 양대 선진국인 미국과 유럽이 서로 다른 길을 가는 것은 미국 기업이 신속하게 구조조정을 단행했기 때문”이라며 “노동시장 유연성이 기업의 복원력을 강화시키는 토대가 되고 있다”고 지적했다.

워싱턴·뉴욕=장진모/이심기 특파원

jang@

hankyung.

com

[미국의 시대가 다시 왔다] 스탠퍼드·MIT 출신들 창업한 기업이 만든 일자리 '760만개'

[ 장진모 기자 ] 서울대 약학대학 졸업 후 미국으로 건너가 석·박사 학위를 받고 미 국립보건원(NHI)과 식품의약국(FDA)에서 13년간 근무한 뒤 바이오 벤처기업 렉산제약을 창업한 안창호 회장. 그는 “한국에 스탠퍼드대와 매사추세츠공대(MIT) 정도 되는 대학이 하나라도 있으면 게임은 달라질 것”이라고 말했다. 미국 스탠퍼드대 공과대학의 척 에슬리 교수팀이 2012년 스탠퍼드대의 경제 영향력을 분석한 자료를 보면 1930~2010년 졸업생 14만명 가운데 3만9900명이 창업을 했고 이들 기업이 창출한 일자리는 540만개였다. 또 동문 기업의 연간 매출은 총 2조7000억달러였다. 이들 기업을 묶어 하나의 국가로 보고, 매출을 국내총생산(GDP)으로 간주하면 영국(2013년 2조8000억달러) 다음으로 경제 규모가 큰 ‘세계 7위’가 된다.

또 기업가 정신을 키우기 위해 설립된 미국의 비영리단체 카우프만재단이 2009년 MIT의 경제 영향력을 분석해 발표한 결과에 따르면 MIT 출신(2003~2006년 조사 기간 생존해 있는 동문 기준)이 창업한 기업은 2만5800개였으며 창출한 일자리 220만개, 매출은 최소 2조달러를 웃도는 것으로 나타났다. 국가로 치면 ‘세계 11위’ 경제 규모로 한국의 GDP(2013년 1조5000억달러)를 뛰어넘는다.

스탠퍼드대와 MIT는 창의적 기업가를 낳는 산실이 되고 있다. 스탠퍼드대는 구글에서 보여지듯 인터넷·모바일 분야에서, MIT는 클린에너지와 전기전자 관련 분야에서 미국의 새로운 성장동력을 개척하고 있다는 평가를 받는다.

MIT 박사를 마치고 벤처기업을 창업한 이석우 전 백악관 혁신자문위원장은 “미국 대학의 재학생이나 졸업생들이 용기 있게 창업에 뛰어드는 것은 실패해도 언제든 재기할 수 있기 때문”이라고 말했다. 안 회장은 “스탠퍼드대와 MIT는 기초과학 등 학문적인 연구에 대한 자부심도 크지만 그 기술을 통해 세상을 변화시키려는 의지가 대단하다”며 “한국도 이런 환경을 만들어야 한다”고 강조했다. 미 경제전문 주간지 포브스의 칼럼니스트 피터 코언은 스탠퍼드와 MIT 출신 간에 치열한 경쟁이 벌어지고 있으며 그것이 미국의 경쟁력과 힘으로 이어진다고 말했다.

워싱턴=장진모 특파원 jang@hankyung.com

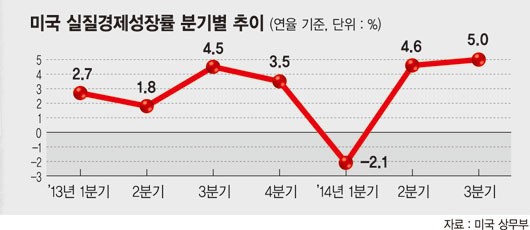

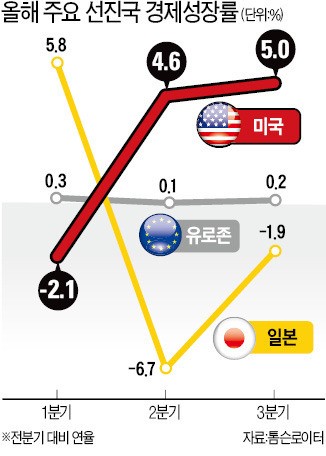

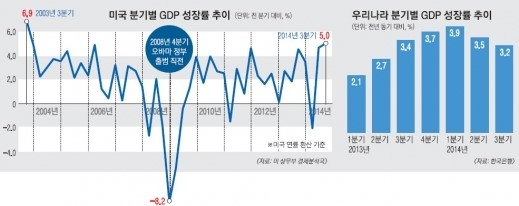

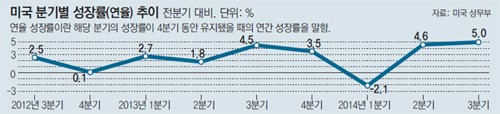

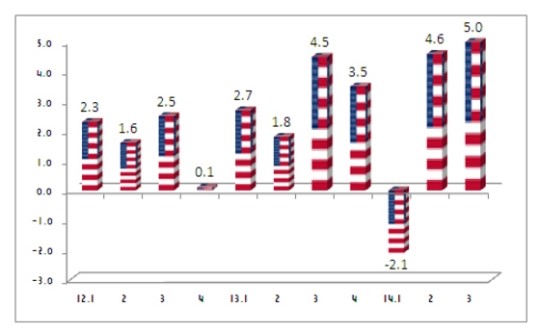

미국의 분기별

미국의 분기별